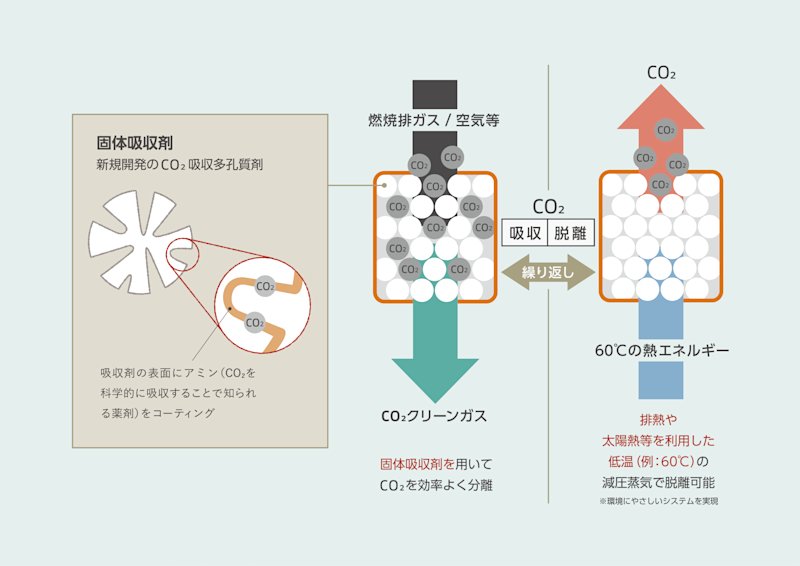

2021年に水素エンジンへの挑戦を発表したトヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)は、同年から水素エンジン車でのレース出走にも果敢に挑んできました。そんな中2023年から「スーパー耐久レース」に出走している液体水素エンジンGRカローラ(以下、液体水素カローラ)には、CO₂を回収する技術として川崎重工が開発した「CO₂吸収剤(アミン)」が採用されています。ここでは川崎重工の「CO₂吸収剤(アミン)」が、どのようにトヨタ自動車のカーボンニュートラルへの取組みに貢献しているかについて詳しく紹介します。

スーパー耐久レースでカーボンニュートラルに挑戦

スーパー耐久レースとは、市販車をベースとしてさまざまな改造を施したレーシングカーによって争われる耐久レースです。2021年以降トヨタは水素カローラでレースに参加するなど、カーボンニュートラル技術への挑戦を続けてきました。

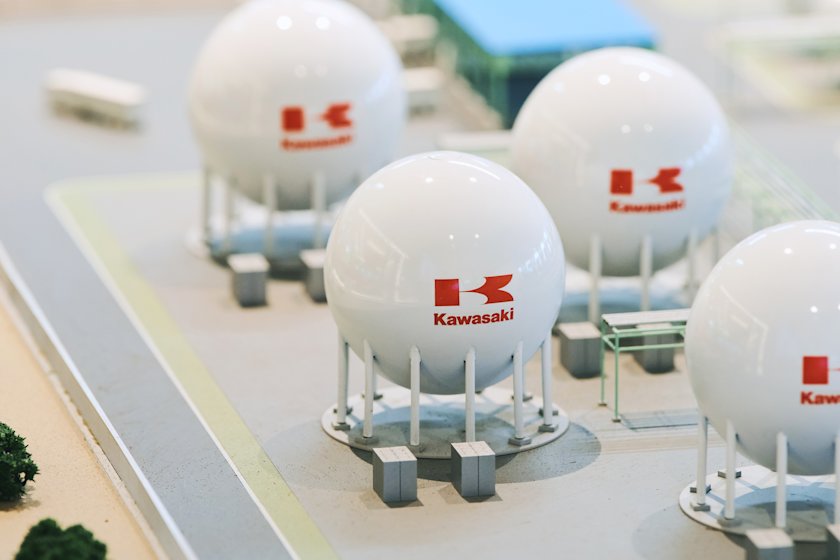

2023年のレースでは、川崎重工が参画する技術研究組合CO2フリー水素サプライチェーン推進機構(HySTRA)の実証で豪州から運んできた液化水素を燃料として液体水素カローラが走行しました。その後、さらなる進化を遂げるべく採用されたのが「走りながら大気中のCO2を回収する技術」。つまり、川崎重工の「CO2吸収剤(アミン)」です。

トヨタ自動車独自のCO2回収装置のフィルター部分に川崎重工のCO2吸収剤が塗布されています。このCO2回収装置はボンネットの内部、エンジンルームのすぐそばに設置されています。エンジンは、空気を吸い込み、燃料と混ぜて爆発させます。液体水素カローラに搭載されているCO2回収装置では、吸い込んだ空気のCO2をフィルターで回収し、エンジンの熱を使ってCO2を脱離。そこで得た高濃度CO2を小型タンク内に貯蔵しているのです。

このCO2回収装置は引き続き改良が重ねられており、2023年のレースでは修理やタイヤ交換などを行うピットイン時にメカニックが手動でフィルター交換をしていましたが、2024年のレースではフィルターが自動で回転する仕組みになりました。継続的にCO2回収ができるようになったことでCO2の回収率が上がり、従来型の2倍の量にあたる1周(スーパー耐久レースの会場である富士スピードウェイレーシングコース4,563m)当たり4gのCO2回収が可能になりました。川崎重工は、これからもトヨタ自動車のCO2回収装置の進化に貢献し、さらなるカーボンニュートラルの実現を支えていく考えです。

実は相性抜群!「川崎重工のCO2吸収剤 × 車」の関係性

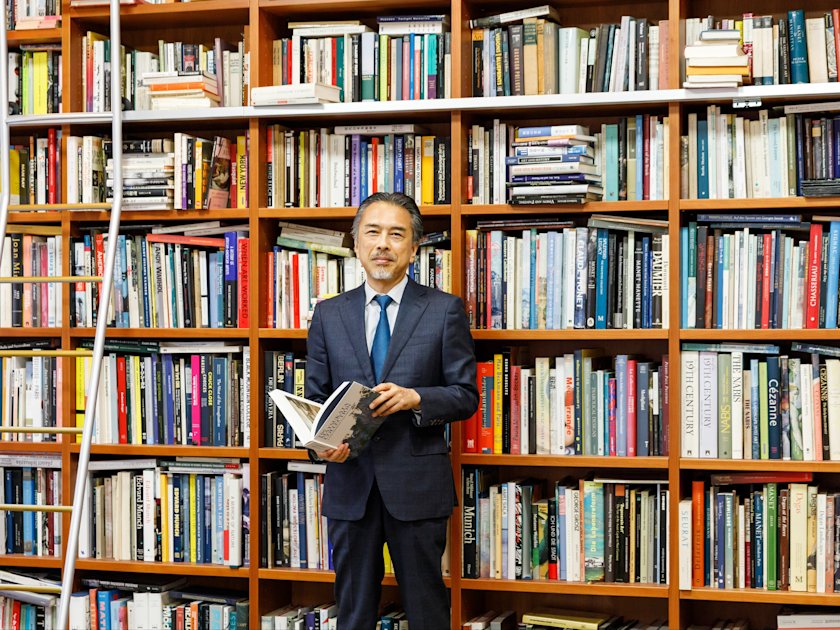

液体水素カローラに川崎重工のCO2吸収剤を採用した理由を、トヨタ自動車のGR車両開発部の伊東さんにお聞きしました。

「私たちは『走れば走るほどCO2を回収する』新しい技術への挑戦をしてきました。この挑戦において川崎重工のCO2吸収剤を採用した理由は、CO2脱離が60℃の低温で可能であり、エンジンがもともと持っている吸気の力とエンジンの発熱をCO2回収に利用できるからです。この点がとても魅力的でした。確かにエンジンが動くことで発生する熱は高温です。しかしサーキットでは100℃を超える熱が発生しても、公道のスピードではそこまで高温になることはありません。つまり一般の車で『走れば走るほどCO2を回収する』を実現するには、川崎重工の『100℃以下でCO2を脱離できる技術』が必要でした。川崎重工の60℃でCO2を脱離できる技術と車はとても親和性が高いのです」

低温でCO2を分離できる、川崎重工のCO2吸収剤の強み

「低燃費と言われるクルマでも、1kmを走行するのに100g程度のCO2が出ます。だからこそ今後も、フィルター面積や回転スピードを調整するなどして、CO2回収率の向上を図っていくことに期待が寄せられています。現状、川崎重工のCO2吸収剤は非常にいい性能を発揮してくれています。あとはフィルターで吸収、脱離したCO2をどう取りこぼさず貯蔵できるようにするか。それが私たちの次なる挑戦になります。

GR車両開発部が掲げているのは『モータースポーツを基軸としたもっといいクルマづくり』です。車内部でCO2の吸収、脱離、貯蔵までを行い、走れば走るほどCO2を減らすことができる『CO2掃除機』のような車を作りたい。これを実現し、車におけるカーボンニ��ュートラルを叶えるために、これからも一緒に挑戦していきたいです」

川崎重工は、今後もトヨタ自動車の車におけるカーボンニュートラルへの挑戦、次世代の車づくりに貢献していきます。そして自らの技術をさらに磨き続けることで、車のみならず社会全体のカーボンニュートラルに力を尽くしていきたいと考えています。

取材協力:トヨタ自動車 GR車両開発部

お話しをうかがった方:GR車両開発部 主査 伊東 直昭 氏

*掲載されている所属部署名・役職は全て取材時のものです。