皆さんは「ロボット」と聞いて、どのような姿を思い浮かべるでしょうか。四次元ポケットをもつネコ型ロボットや十万馬力を備えた科学の子、あるいは600万の宇宙言語を使いこなす黄金色のヒューマノイドを連想したかもしれません。いずれにしても、ロボットという単語には“未来の機械”というイメージが伴います。しかし、実はこの半世紀にわたり、ロボットはいつも私たちの暮らしを縁の下から支えていました。そればかりか、これからは日常の一部としてもっと身近な存在になるかもしれないのです。

産業用ロボットメーカーから「総合ロボットメーカー」へ

産業用ロボットをはじめ、物流や医療の現場で活躍するサービスロボット、さらにはお掃除ロボットやAI家電まで、ふと気がつくと私たちの身の回りにはロボット技術が溢れています。もはや毎日の生活には欠かすことのできない存在となったロボットは、今後さらなる「社会進出」をするだろうと見られています。

経済産業省が2015年に打ち出した『ロボット新戦略』では、日本は「世界一のロボット利活用社会のショーケース」を目指すとうたい、ものづくり、サービス、介護・医療、インフラ・災害対応・建設、農業など幅広い分野で活躍するロボットの開発を柱としています。とりわけ、ポスト・コロナ時代にはロボット市場の成長はさらに加速すると見られているのです。人と人の接触を出来るだけ抑えるために、医療や警備などの分野では自律型のサービスロボットが活躍し、産業の現場でも遠隔操作ロボットや協働ロボットを活用した省人化が重要課題に。また、オンライン通販のさらなる普及により、物流業界は庫内作業だけでなく、自動配送ロボットの実装に向けて大きく動きだしています。

そして今、産業用ロボットのリーディングカンパニーである川崎重工は、「総合ロボットメーカー」へと生まれ変わろうとしています。高度経済成長期の日本のものづくりを支えた「働くロボット」を作り続けて50年余り。その経験と技術力を生かして、川崎重工はどんなロボットを作っていくのか。新時代の姿を、川崎重工がたどってきたロボット製造の歴史の中に探してみましょう。

日本の産業用ロボットの歴史を拓いた川崎重工

日本の産業用ロボットの歴史は、川崎重工から始まりました。川崎重工が国産初の産業用ロボット「川崎ユニメート」を発表したのは1969年のこと。当時の日本は高度経済成長期のまっただ中で、街を見渡せば高速道路や大型オフィスビルなど巨大建造物が続々と作られ、自動車の普及も急速に進んでいました。世の中はいざなぎ景気に沸く一方で、産業界は深刻な労働力不足にあえいでいたのです。

そんな時代に登場したのが、世界初の産業用ロボット「ユニメート」でした。「ユニメート」は、アメリカのエンジニア、G.C.デボル氏と、“ロボットの父”と呼ばれるエンジニア兼実業家J.F.エンゲルバーガー氏により、1962年に発表されました。立ち上げたばかりのユニメーション社が生み出したそのロボットを、最初に工場へ導入したのは、当時世界一の自動車メーカーであった米ゼネラルモーターズ社でした。

産業用ロボットの将来性を確信していた川崎重工は、ユニメーション社と技術提携の協議をスタートします。ミクロン単位で制御可能という優れた油圧技術をもつ川崎重工は、高い技術力が評価され、ユニメーション社との交渉に成功。1968年、ついに技術提携の契約締結に至ります。米国での技術習得や自社工場でのサンプル研究などを重ね、1年後、日本初の国産・産業用ロボット「川崎ユニメート2000型」が誕生しました。

川崎ユニメートは、生産性の向上が求められていた自動車業界から特に大きな期待を寄せられ、「3K(きつい・汚い・危険)労働」とされていた溶接工程に投入されました。ちなみに“ユニメート”という名前の由来は、「汎用能力をもつ作業仲間」。お客様のニーズを反映して川崎重工が独自開発した「川崎ユニメート2630型」は、その後多くの工場に導入され、製造現場の新たな仲間として活躍したのです。

各時代で課題を克服し、社会を変えてきたカワサキロボットたち

川崎重工の産業用ロボットの歴史は、川崎ユニメートの登場以降、産業界と寄り添うように連綿と刻まれてきました。時代が変わり、オイルショック、米国でのマスキー法(大気清浄法)制定を経て、燃費効率の高いクルマや省エネに関心が向けられるようになると、日本車の存在感が際立つことに。目まぐるしく移り変わる消費者の需要に応えるべく、多品種化を進める国産自動車メーカーにとって支えとなったのが、溶接からハンドリング、塗装などさまざまな作業に従事できるカワサキロボットでした。さらに、1990年代に入りITブームで精密機器が花形市場となるや、川崎重工は半導体・液晶工場に従事できるクリーンロボットを開発・製造。2000年前後に製造業のアジア進出が加速すると、カワサキロボットは活躍の場を世界各地へと拡げていきます。そして、近年では診断技術や治療が高度化・複雑化している医療現場にも進出。カワサキロボットは、“現場の声”、そして“時代の声”とともに発展してきたのです。

1960〜70年代の工業化時代には、自動車工場のスポット溶接ラインをはじめ、塗装やダイカスト(鋳造)など、いわゆる3K作業を中心にロボットが活躍。やがて、高速・高精度・大重量・極限環境など、ロボットならではの特性を生かして仕事の幅を拡大していくことになります。1990年代後半以降、ITテクノロジーの進化がもたらしたデジタル化社会では、クリーンロボットの需要が沸騰。塵埃の混入しやすい人の手による作業を極力排除するとともに、大型化するウェハや液晶ガラスに対応するため、川崎重工はこれまで培ってきたものづくりの知見を生かし、最先端の設備で用いることができる高精度・低振動・高速・広範囲の稼働を実現するクリーンロボットを開発しました。これにより、パソコンや通信機器などの普及を下支えし、IT革命に貢献したのです。

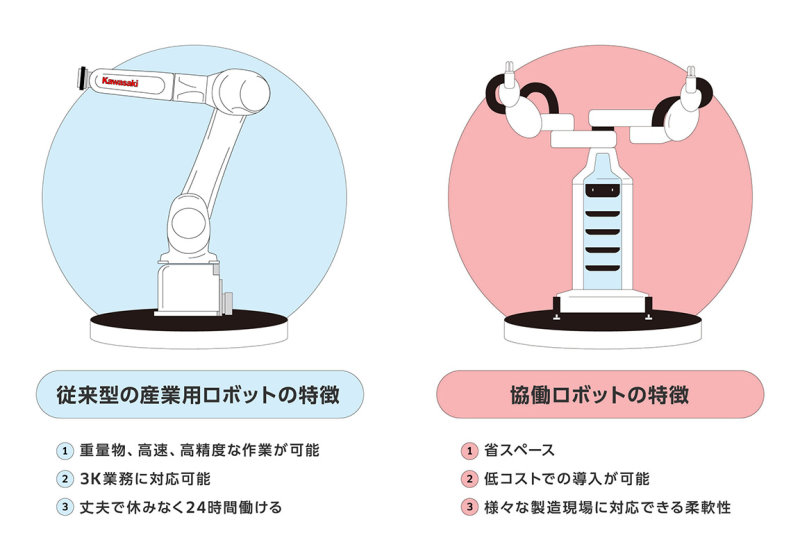

近年はロボットを求める人の声もさらに多様化していて、自動車や半導体などの巨大工場の中だけでなく、ロボットに「適ロボ適所」で仕事をさせる時代がやってきました。とりわけ昨今注目を集めているのが、「協働ロボット」です。

本来、産業用ロボットを含めた生産現場の中の「動く機械」は、頑強な筐体を持ち、動くスピードが速く、生み出す力も強いため、人と接触すれば大事故につながりかねません。そのため、安全性の観点から人と産業用ロボットの間には柵を設けることが義務づけられてきました。ところが近年、センサーやソフトウェア技術の進歩に合わせ、安全対策を講じればロボットと人が安全柵なしで共存することが認められるようになりました。人とロボットが肩を並べて一緒に働くことができる。それが「協働ロボット」という新しい“仲間”なのです。

川崎重工も、人ひとり分の作業スペースに設置できる双腕の協働ロボット「duAro(デュアロ)」を2015年に発売しました。いわゆる水平多関節型ロボ��ットの応用版ともいえるもので、2本のアームを使ってお弁当を盛り付けたり、食器を洗ったり、精密機器を組み立てたりと、人間と同じラインで細やかな作業に従事。人とロボットを適材適所で配置でき、生産効率をさらに向上できるパートナーとして、さまざまな現場への導入が進んでいます。また、川崎重工は2017年に遠隔協調ロボットシステム「Successor(サクセサー)」を開発。人間がロボットアームを遠隔で操作できるだけでなく、人間の微妙な動作のさじ加減をロボットが学習し再現することができます。これにより、熟練技術者の技能伝承や製造現場でのリモートワーク促進が期待されています。

現在、ロボット産業の中でもっとも大きな市場を築いているのは産業用ロボットです。人間に代わって工場内で働く産業用ロボットのニーズは、1970年代から徐々に高まり、今では多くの工場で導入されています。2020年時点で、世界中で稼働している産業用ロボットの数はじつに270万台超。正確で効率的な生産と、競争力のある製品価格が求められる製造現場では、産業用ロボットのニーズはこれからも広がり続けるとみられています。

本当のユニバーサル社会を目指すカワサキロボットの挑戦

ロボットは人間の労働を代わりに行う“便利な道具”ではなく、私たちの豊かな社会づくりに貢献するパートナーです。より安全で、より快適な、誰もが暮らしやすいユニバーサル社会を実現するために、ちょっと先の未来でロボットはどんな役割を果たすことになるのでしょうか。その様子を、川崎重工のロボットを軸に展望してみましょう。

ヒューマノイドロボット実用化を“本気”で目指す

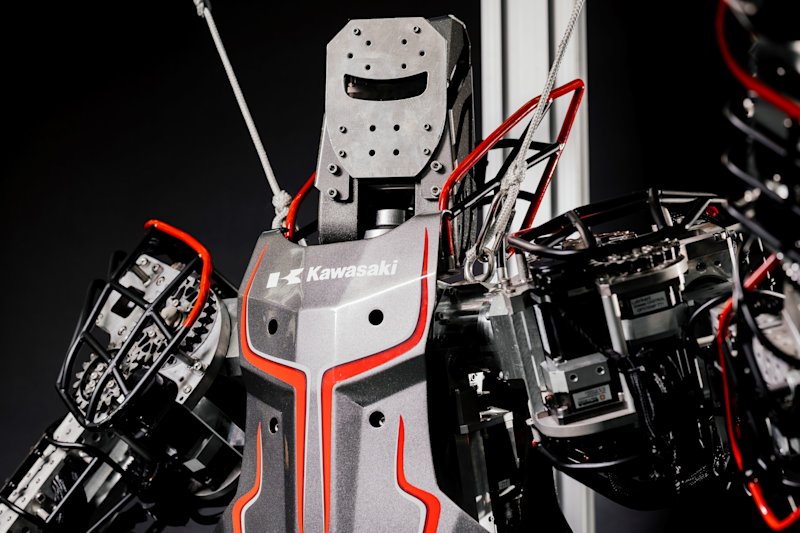

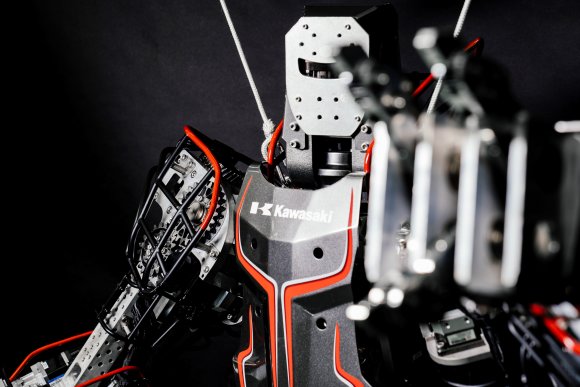

国産初の産業用ロボットを生み出してから、半世紀以上。ロボティクス技術の最前線を走り続けてきた川崎重工は、常にロボットの「その先」に目を向けてきました。たとえば、川崎重工が“本気”で実用化を目指して開発しているのがヒト型ロボット「Kaleido(カレイド)」です。

Kaleidoは「倒れても壊れない2足歩行ヒューマノイドロボット」をコンセプトに、2014年に開発をスタート�。ボディの軽量化や耐久性の向上、バッテリーや制御装置の内蔵といった改良を着実に加えながら、2021年現在は第7世代まで進化しています。なんといっても特徴的なのが、“24時間365日、人と同等、あるいはそれ以上の精度で働く”という、老舗のロボットメーカーならではのコンセプト。10年10万km安心して使い続けられる自動車のように、耐久性やメンテナンス性、コストまで含めた実用的なプロダクトとして開発が進められているのです。Kaleidoが目指すのは、まさしくリアルな仕事人としての姿。例えば、危険な災害現場や体力のいる介護の現場などで、人を助け支えることこそが最終的な目標なのです。

メイドインジャパンの手術支援ロボットhinotoriの誕生

川崎重工とシスメックの合弁会社メディカロイドは、2020年8月に国産初の手術支援ロボットシステムである「hinotori(TM)サージカルロボットシステム」の製造販売承認を取得しました。従来の手術のように患者の身体を大きく切開する必要がなく、身体的負担が少ない手術支援ロボット市場は、これまでアメリカ企業の独占状態にありました。その牙城に挑むべく、満を持して登場したのがhinotoriなのです。

半世紀以上にわたり培ってきたロボット技術を総動員したhinotoriは、開発スタートから間もなく「一粒のブドウの皮をむける」ほどの精度を実現。およそ5年という期間で、問題なく臨床で使用できるシステムにまで作り上げました。日本の手術室サイズを考慮したコンパクトな作りや、高精細な3D画像、施術者の疲労を低減する操作コクピット、万一の事故を予防する二重の動作監視安全システムといったきめ細やかな設計も、国産ロボットらしい安心感・信頼感を象徴しています。さらに、ロボットシステムへ高速通信回線やAIをはじめとした様々な次世代工学技術を組み合わせ、さらにネットワークを介して手術支援ロボットで治療を行う「遠隔ロボット手術」に向けた実証実験も進めています。誰もが等しく良質な医療を享受できる明日を目指し、hinotoriはこれからも進化し続けていくのです。

PCR検査や“ラストワンマイル”問題にもロボット技術を

コロナ禍という未曾有の事態にも、川崎重工はロボット技術でこたえました。新型コロナウイルスの感染拡大によってPCR検査の需要が急速に高まるなか、川崎重工は自動PCR検査ロボットシステムの開発にいち早く着手。およそ半年という驚異的なスピードで、短時間で大量の検査をロボットが自動で行うPCR検査サービス事業を開始したのです。システム全体を40フィートコンテナに収まる設計としたことで、今後は空港やイベント会場などさまざまな“出張先”での活用が期待でき、関西国際空港では国際線搭乗者向けのPCR検査に活用されています。※1

さらに、コロナ後を「安全・安心のリモート社会」にするべく、川崎重工ではロボット技術と、陸・海・空のモビリティを広く手掛けてきた膨大なノウハウを活用し、新たなソリューションを提供しようとしています。例えば無人VTOL(vertical take-off and landing /垂直離着陸機)の「K-RACER」は、すでに飛行実験に成功。有人ヘリコプターと小型ドローンの隙間を埋める存在として、僻地などへの物資輸送手段として活躍する可能性を模索しています。くわえて、ラストワンマイル※2における物流の課題にも着目。多用途四輪車やモーターサイクル技術を生かし、荒れた路面や段差のある道路でも安定して走行できる自動配送ロボットも開発しています。

※1:川崎重工プレスリリース「関西国際空港にPCR検査センターをオープン」

※2: 最終拠点からエンドユーザーへの物流サービスのこと。単に「最後の1マイル」という距離的な意味ではなく、ユーザーへ商品を届ける物流の最後の区間のことを意味する

ロボットという言葉を聞いてワクワクするのは、それが「未来」を感じさせるから。しかしロボットは、もう私たちのすぐとなりにいるのです。

川崎重工が2020年11月に発表した事業方針「グループビジョン 2030」では、ロボティクスとモビリティを組み合わせた新しいリモート社会が描かれています。作業者が自宅など安全な場所から遠隔で工場内のロボットを操作するリモートファクトリー。自律型ロボットを活用して療養患者を見守るケアサービス。ドローンや自走式ロボットを使った無人物流ーーロボットが現実社会の隅々まで浸透した2030年の世界は、かつて私たちが夢見た未来のようでもあります。どこにいても、誰とでもつながれる、安全安心な社会は、そう遠くない明日の景色なのです。

そもそもロボットはどこから来たの?

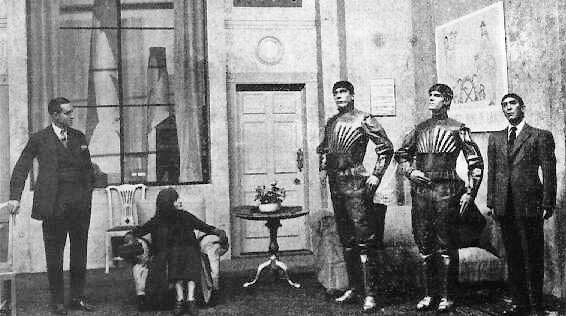

そもそも、ロボットという言葉はチェコ語の「robota(骨の折れる仕事、労働)」に由来する造語。チェコスロバキアの作家、カレル・チャペ�ックが1920年に書き上げた戯曲『R.U.R(Rossum’s Universal Robots)=ロッサム世界ロボット製作所』で使われたのが最初だと言われています。その劇中では、人間のあらゆる労働を肩代わりしてくれる人造人間「ロボット」が、喋り、走り、動き回って物語を大いに盛り上げます。カレル・チャペックの描いたロボットだけでなく、空想の世界でロボットは個性豊かなキープレーヤーとして多くの人々を惹きつけてきました。アイザック・アシモフやフィリップ・K・ディックのSF小説をはじめ、『スターウォーズ』、『ターミネーター』、『ロボコップ』などのSF映画、『鉄腕アトム』『攻殻機動隊』『新世紀エヴァンゲリオン』といったアニメまで、古今東西の物語の中で、とりどりのヒューマノイドやアンドロイド、サイボーグたちが八面六臂の活躍をしてきました。

もちろん、ロボットという言葉が生まれるよりずっと以前から、「人間のように複雑な動きを機械仕掛けで自動で行うもの」という概念は存在していました。例えば紀元前8世紀頃にホメロスによって編まれた叙事詩『イリアス』には、火と鍛冶の神ヘパイストスが作った黄金製の侍女が登場。紀元前4世紀に記されたと言われる中国の『列子』の中でも、偃師(えんし)が作った精巧なロボットが周の王様に献上されています。

12世紀になると、ロボットの姿はより具体性を帯びてきます。イスラムの発明家アル・ジャザリが『巧妙な機械装置に関する知識の書』を執筆。自動手洗い機や自動演奏する人形楽団などの仕組みを、緻密な設計図として残しました。1495年頃にはあの万能の天才、レオナルド・ダ・ヴィンチも頭や腕を動かすことのできる“ロボットの騎士”の設計図を残しています。

18世紀頃には、ヨーロッパや日本の工作スペシャリストたちがこぞって精巧なオートマタ(自動機械)を製造。フランスのジャック・ド・ヴォーカンソンは水を飲み、えさをついばみ、排泄までする機械アヒルを発明、からくり儀右衛門と呼ばれた江戸の田中久重は弓ひき童子や文字書き人形といったからくり人形の最高傑作を生み出しました。

そして1920年代後半、アメリカと英国、日本で3体のヒューマノイドが誕生します。アメリカの総合電機メーカー、ウェスティングハウス・エレクトリックは家電製品を遠隔操作する「Televox(テレボックス)」を作り、英国のW.H.リチャーズと航空機エンジニアのアラン・レッフェルは立ったり座ったりできる「エリック(Eric)」を発明、日本では生物学者・西村真琴が、表情を七変化させ文字を書く「学天則(がくてんそく)」を製作しました。

二次元の世界から三次元へと飛び出したヒューマノイドロボットは、いよいよ現実世界でも成長を始めます。以降、早稲田大学の「WABOT(ワボット)」やホンダの「ASIMO(アシモ)」、国立研究開発法人産業技術総合研究所の「HRP」シリーズをはじめ、対話型の「ペッパー」(ソフトバンク)や「ロボホン」(シャープ)が続々誕生しました。

今、ロボット技術はウェアラブルの動作補助用スーツや、癒しを提供するセラピーロボット、海底油田のパイプを検査する水中ドローンなど、現実の世界で人の暮らしを支える基盤として活躍の場を増やしています。古来から人間が夢みてきたロボットには、無限の可能性が広がっているのです。