「ALICE SYSTEM」の実現には、水素が当たり前のように使える世の中が前提となります。では、水素の社会実装のために必要な取り組みとは何なのか? 水素を使うALICE SYSYTEMの発電ユニットの設計に自ら取組み、川崎重工の水素戦略をリードする松田常務執行役員に聞いてみました。

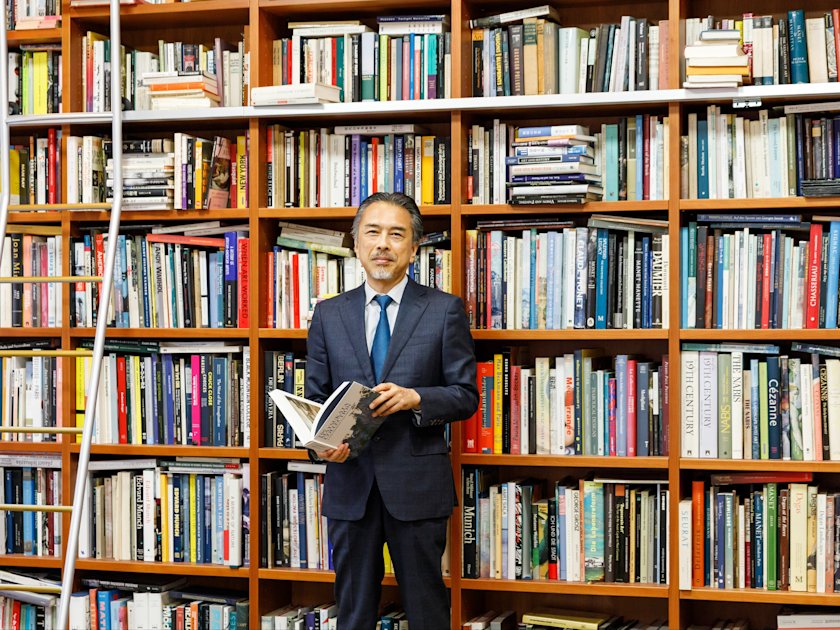

水素戦略・社長直轄プロジェクト担当

常務執行役員

現在、水素をめぐっては「高いから買えない」「買ってくれないから安くできない」という需給の「チキンエッグ問題」が普及を阻んでいます。放っておくと水素社会は生まれないので、そこを推し進めていくのが世界で唯一、水素サプライチェーンの「つくる」「はこぶ」「ためる」「つ��かう」の全てのフェーズで技術・知見を有すKawasakiに課せられたミッションです。

とはいえ、急激なエネルギー転換を起こすのではなく、2030〜35年までは段階的に水素を広げていくトランジェント(一時的)な期間。その先に水素が当たり前に使える時代がやってきます。現在はまさにこのトランジェントな期間にあたり、Kawasakiでは3つの取り組みを進めています。

1つ目は、将来のグリーン水素に向けて、まずは水素の色に拘らない、例えば「ブルー水素」の活用。これは化石燃料による水素製造時に発生するCO2を回収・貯留(CCS)し、CO2の排出をゼロに近づけた水素のことで、他の方法よりコストが低く供給価格を抑えられます。まずはインフラを成立させることです。

2つ目は、既存燃料と水素を混焼できる「水素レディー商品」への投資です。いきなり水素を100%使うのではなく、既存の施設を活用しながら徐々に対応可能な状態をつくっていきます。

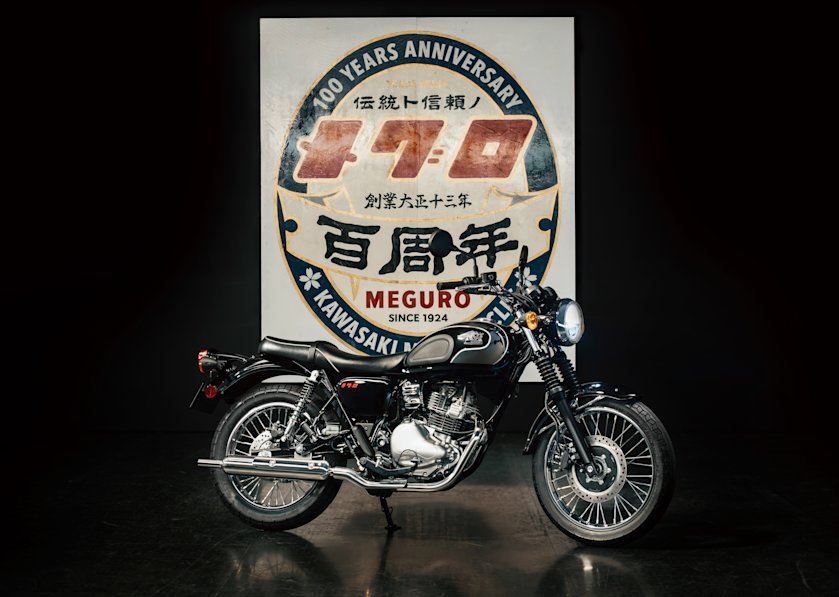

そして3つ目が、Kawasakiの強みであるモビリティ開発。つまり、実際に水素で動くものの開発です。この分野では既に国内外の自動車メーカーと連携を進めていますので、モビリティを水素普及の旗印にしたいと考えています。

これは若い頃やっていた登山から学んだことですが、3,000m級の山に登ると、どんなに遠くても3,000m級の山は見ることができるし、逆に小さい山にいると、より高い山でも自分と同じ高さに見えてしまうことがあります。つまり、高い志を持ったもの同士はどんなに離れていても必ず出会うことができるし、同じレベルに見える他者は大抵自分より高いレベルにいるということだと思っています。だからこそ、当社は常に自己を高めていく姿勢を忘れてはいけないのです。

EV・ハイブリッドをはじめとするモビリティ業界の潮流も同じでしたが、エネルギー事情も政治情勢に左右されやすいわけです。その渦中で大事なのは、本質的な数字やエビデンスを見て、俯かずに高みを目指すことです。具体的に分析し、実質的な道筋を立てて考え、まず一点に絞り込んで実践突破していく。そうすれば、ともに3,000m級の山に登ろうという志を同じくする企業が呼応してくれ、新たなルートや発展が見えてくるのだと信じています。

�【本編】ALICE SYSTEM 大解剖 〜リアリティにこだわった設計思想とは?〜はこちらから