船がまた、新たな進化を始めました――。川崎重工は、NSユナイテッド内航海運(株)が運航するばら積み船向けに、重油燃料を一切使わない天然ガス(LNG)専焼エンジンと大容量バッテリー(電気)を組み合わせた「ハイブリッド推進システム」を納入。ばら積み船がハイブリッド推進システムを搭載するのは世界初。新システムを搭載した船は、冬の荒波が襲う津軽海峡で安定運航を続け、5割近いCO₂削減を実現しています。

*ばら積み船……鉱物や穀物など形の定まらない大量の貨物を、梱包せずばらのまま積むことができる輸送船

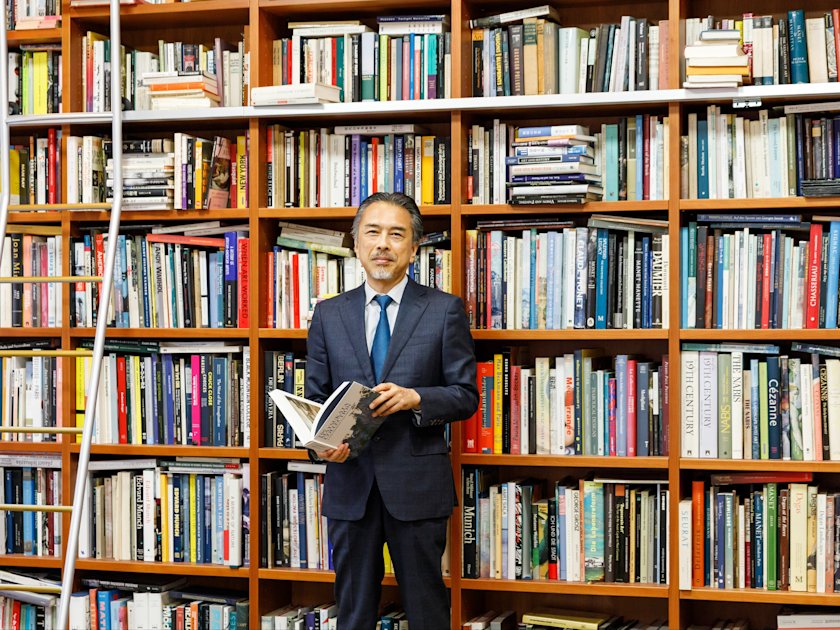

常務取締役

船舶部 監督

船舶部 機関⻑

エネルギーソリューション&マリンカンパニー

営業本部 舶⽤機械営業部 副部⻑

エネルギーソリューション&マリンカンパニー

舶⽤推進ディビジョン舶推システム総括部システムエンジニアリング部

システムマネージメント課 課⻑

津軽海峡の荒波をものともせずにCO2半減のハイスコアも記録する

青森県下北半島の北東端に近い本州最北の工業港・尻屋岬港。港の近くで採掘された石灰石は、尻屋岬港から約110キロ離れた北海道・室蘭の製鉄所に、毎日海上輸送されています。その航路となる津軽海峡は気象・海象が厳しく、冬季には6~8メートルもの高波が襲うことも珍しくありません。そうした過酷な環境のもとでも長年にわたって安定輸送を続け、荷主の高い信頼を得てきた船が、NSユナイテッド内航海運が運航するばら積み船「下北丸」です。

2024年3月に就航した新・下北丸は、温室効果ガス(GHG)の排出量で目を見張る成果を示しています。硫黄酸化物(SOx)はほぼゼロ、窒素酸化物(NOx)は国際海事機関の最新のTierⅢ規制以下。CO2は「2000年代に就航した同型船と比べて23.65%減」という当初の目標値をなんなく達成し、月によっては46~47%減という驚くべき数字を記録してます。

船体が津軽海峡の荒波を受けてもエンジン出力の変動はなく、そのために余剰燃料を費やすことがない。当初計画した船速にて安定運航を続けられています。

その理由が、川崎重工が納入した「川崎グリーンガスエンジン(LNG専焼エンジン)と大容量リチウムイオンバッテリー(電気)を組み合わせたハイブリッド推進システム」にあります。このシステムが、ばら積み船に搭載されるのは世界初とのこと。

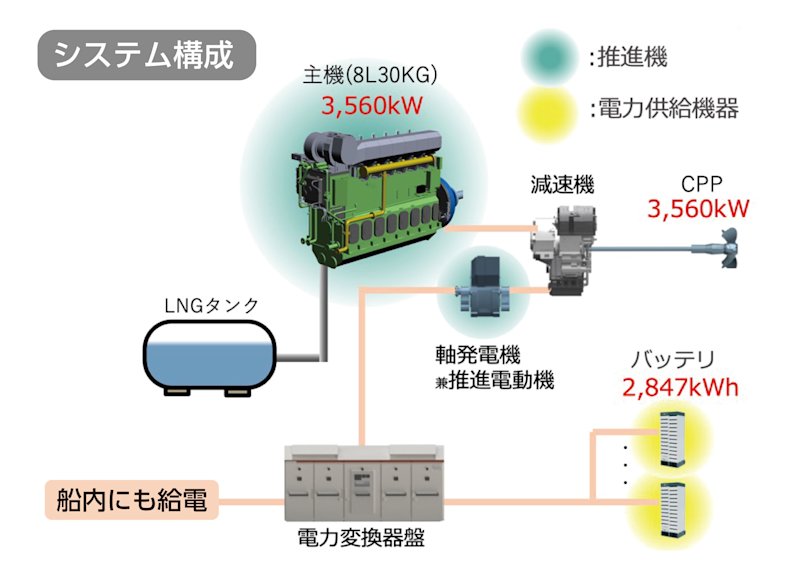

【ハイブリッド推進システムの基本的な構成】

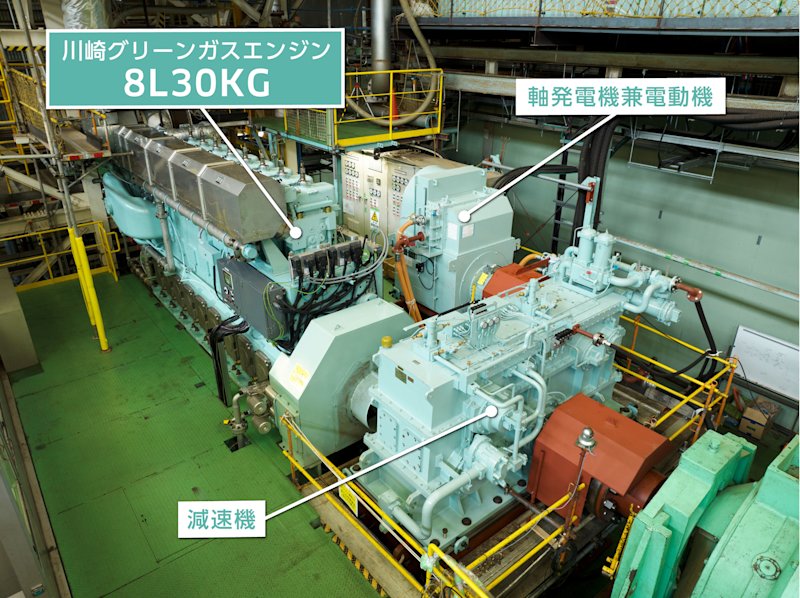

この船のエンジンは「川崎グリーンガスエンジン8L30KG」。3,560kWの定格出力で、積載重量トン数が5,646トンの船を推進します。また、推進電動機を兼ねる軸発電機も動かし、つくられた電気は船内用とするだけでなく、2,847kWh(一般的な電気自動車の約280台分に相当)という大容量バッテリーに蓄電されます。

これによりバッテリーによる電気推進でも航行でき、推進力の冗長性が確保されました。また出入港時は推進電動機で推進するため、排気ガスを発生させず、停泊時を含めゼロエミッション運転が可能になります。これらの構成は推進システムとしての信頼性の高さにもつながっています。

「このハイブリッドシステムは、ガスエンジンと電気推進の自動切り替えができます。しかも、その運転モードの切り替わりが非常にスムーズでかつ安定しています。また、機関室の上部に船員の居住区があるのですが、振動が小さく、静粛性は想像以上であり、乗組員は快適な休息を取れるようになりました」と語ります。

「新しいことに挑戦」 常識の壁を打ち破る、魅力に満ちた新技術の提案

2024年には3代目下北丸の船齢が30年に達することを受け、後継船となる4代目下北丸の建造が決まったのは2018年夏頃のことでした。荷主様からは、「船のGHG(温室効果ガス)排出削減は最優先事項であり、環境に貢献する夢のある船を検討してほしい」との強い要望を頂きました。

カーボンニュートラルにつながる新しいエネルギーと推進技術の検証は勿論のこと、その他に、尻屋港の岸壁の水深にも制限があり、船のサイズを変更することが��できない。また、石灰石の積載量を減らすこともできないなどの厳しい条件があり、それらを踏まえて新造船の方向性を決めていかねばならず、固めるのに3年の時間を要しました。

そして、各種の検討から「最適なシステム」として浮上したのが、川崎重工のハイブリッド推進システム。

環境意識が高いお客様(荷主様)なので、私たち川崎重工が持つ最新のシステムをご検討いただけるのではないかと期待が募り、強いやりがいを持ってお客様への提案を続けました。

ただ、「最新技術の採用」は、実は「危険を背負う」と同義なのがこの海運業界の掟でもあります。このシステムの導入を決めることは、そのまま大きな運航上のリスクを背負うことを指します。

正直に申し上げれば、最初にこの提案を聞いたときには『本気ですか?』という思いでした。

実現ができないとは一度も思いませんでした。なにしろ、川崎重工さん側の『新しいことだからこそ一緒に挑みましょう』という熱意が凄かったのです。協力しな��がら一つひとつの課題をクリアしていくうちに、できるだろう、が、できそう、になり、できる、に変わっていきました。

関係者が一丸となり、あらゆる潜在的リスクを検証 新技術誕生の場を楽しむ

お客様に「本気ですか?」と思わせた新システム。それほどクリアすべき多くの課題がありました。

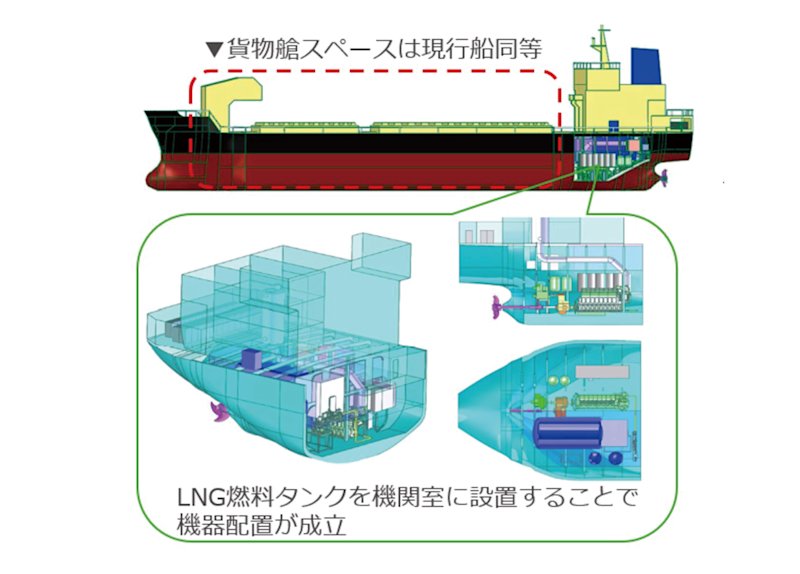

まず立ちはだかったのが「船を大きくできない」こと。船艙(貨物を入れる倉庫)の容量は従来船と同じだけ確保しなければならず、甲板上には構造物が多くありLNGの燃料タンクを置く余地はありません。そのためLNG燃料タンクは、既存の大きさの船体の中に納めなければならないのです。

造船所の設計者の協力を得て、貨物艙の形状を工夫するなどしてLNG燃料タンクを機関室に設置することができ、貨物積載量を維持できました。

初めてのことばかりなので、こうすれば良いというルールが当初はありませんでした。たとえば、LNGと大容量のバッテリーが同居しているのでバッテリーが熱暴走を起こしたりすると大事故につながりかねません。船の技術認定機関である日本海事協会の指導をあおぎながら、船主様、造船所様と協力し、あらゆる潜在的なリスクを検証・評価して対応策を講じました。

大容量バッテリーは、運用年数を長く維持させるため、機関室とは別区画の専用室で温度管理を徹底。万が一発火しても延焼させない防火扉と消火設備も設けています。さらに、LNG燃料を供給するガス管は二重構造で、内側の管に亀裂が生じても外側の管でガス漏れを防ぎ、検知機が作動して警報を発する仕組みになっています。

課題が山積みの新船建造を支えていたのは、関係者全員の熱意と創意でした。川崎重工の技術者は、何度も下北丸に乗船して津軽海峡を渡り、運航の実態を学ぶことで改善の糸口を見つけていきました。

この新技術を検証するために専門家の先生たちとも話をしましたが、『本当にここまでやるの?』と驚かれ、実際、その実現には苦労しました。川崎重工の皆さんが、毎月のように課題解決方法の報告に来て、『また船に乗って勉強させてください』と言うので、その熱心さにこちらが応えなければならない苦労もありましたね(笑)。その一方で、皆がこの船の革新と進化に挑んでいることの面白さを堪能していたのも事実でした。

主機エンジンの変動負荷の減少も、ハイブリッドシステムのポテンシャルを証明した

新・下北丸は2024年3月に竣工。すぐに尻屋港~室蘭間の輸送業務に就きました。以来、約10カ月で約200回の航海を完了して101万トンの石灰石を運搬しました。

冒頭で紹介した排出GHGの削減量ともう一つ、ハイブリッドシステムの特長として黒飛機関長や吉岡監督が異口同音に強調するのが、主機エンジンの負荷変動の小ささです。

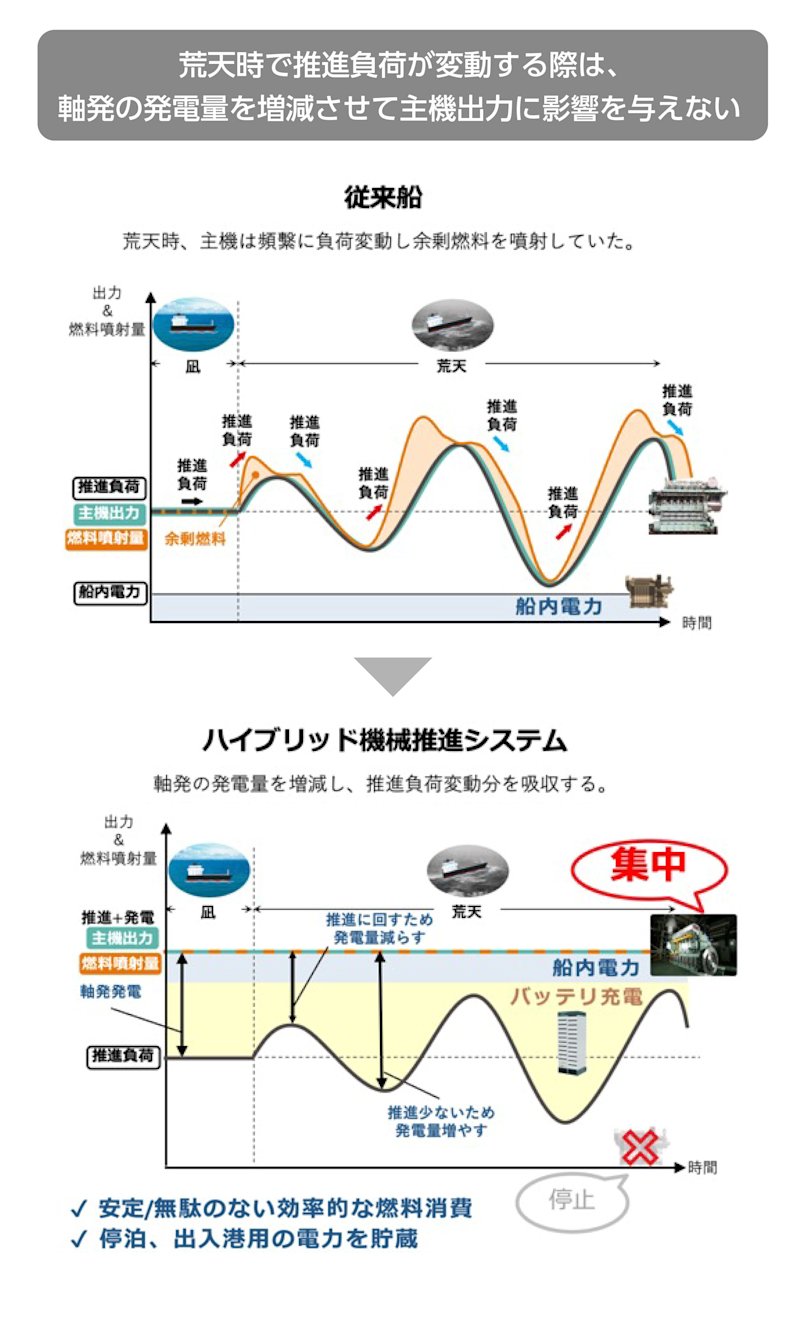

従来船では荒天時の波浪の影響を受けてエンジンの出力が大きく変動。それに伴い、燃料噴射量も変化して、余剰燃料が発生します。ハイブリッド推進システムでは、推進負荷の変動に応じて発電機の発電量を制御することで、推進負荷の変動分を吸収。まさに、LNGエンジンと電気システムがハイブリッドに協調しているのです。

下北丸の定格速度は毎時12ノットですが荒天時でも10ノットで航行できています。従来の重油船では負荷変動率は5~10%ですが、下北丸のハイブリッド推進システムでは1%以内に収まっています。それだけ安定した力強い航行ができる証拠であり、ハイブリッド推進システムをさまざまなタイプの船にも導入するメリットがあることを物語っているのではないでしょうか。

海象の荒い津軽海峡でも高効率で安定した運航ができるよう、当社の制御担当者が最も苦労して実現した機能です。システムインテグレータとして関係機器の性能・特性を十分に理解し、シミュレーションと実機検証を適切に実施することで、遂に最適な制御に辿り着きました。

下北丸では運航航路が決まっており、LNG燃料の補給体制も整備できるなど、“好条件”が揃ったことが後押しして、新造船でのハイブリッド推進システムの採用につながりました。内航では特殊な条件の港を運航することが多く、船型や燃料補給のインフラ体制の制約もあり、どこの港でもこの最新システムの船が導入可能になるわけではありません。今回の航路は、LNG専焼エンジンのサイズやLNGの供給体制も含めてシステムが成立できた貴重な航路でした。

今回の新・下北丸に新システムを導入できたことは、今後の水素等も含めた新エネルギー提案に向けて弾みをつけるものとなった。お客様(荷主様、船主様)と私たちメーカーが一体となって、共創することが、こうした新技術の実現にいかに重要かを改めて実感しました。

今回はLNG専焼エンジンが主機でバッテリーが補機ですが、その逆があってもおかしくありません。さまざまな対応技術を揃え、ユーザーの最適さを柔軟に実現できるようにする。そのためにはユーザー側の協力が極めて重要であることを学んだプロジェクトでした。

ハイブリッド推進システムの実現を共創が導き、船の可能性に新たな1ページを加えたのでした。