2023年から約1年間、川崎重工は、米国ワイオミング州ドライフォーク石炭火力発電所に隣接し、ワイオミング州が運営する「Integrated Test Center(以下、ITC)」において、「固体吸収剤を用いたCO₂分離回収技術が環境にどのような影響を与えるのか」の評価試験を行いました。

この取組みは、環境省の「環境配慮型CCUS一貫実証拠点・サプライチェーン構築事業委託業務」※1として、一般財団法人カーボンフロンティア機構と川崎重工が共同で実施したものです。

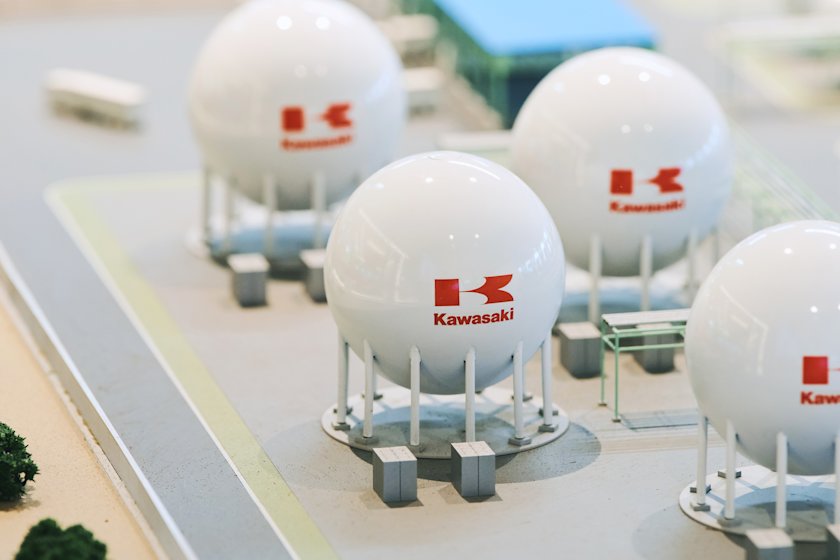

試験の舞台となる米国ワイオミング州は、広い大地と多くの資源を有し、それを利用した発電などが盛んな地域です。今回、評価試験が行われたドライフォーク石炭火力発電所もその一つ。発電所の広い敷地の一角に、CCUS(CO2回収・利用・貯留)※2の技術開発をめざす研究者へ発電所実排ガスを提供し、研究をサポートする技術開発拠点ITCを設置しており、ここに川崎重工は15m四方のCO2分離回収技術実証試験設備(以下、PCC※3技術実証試験施設)を建設しました。

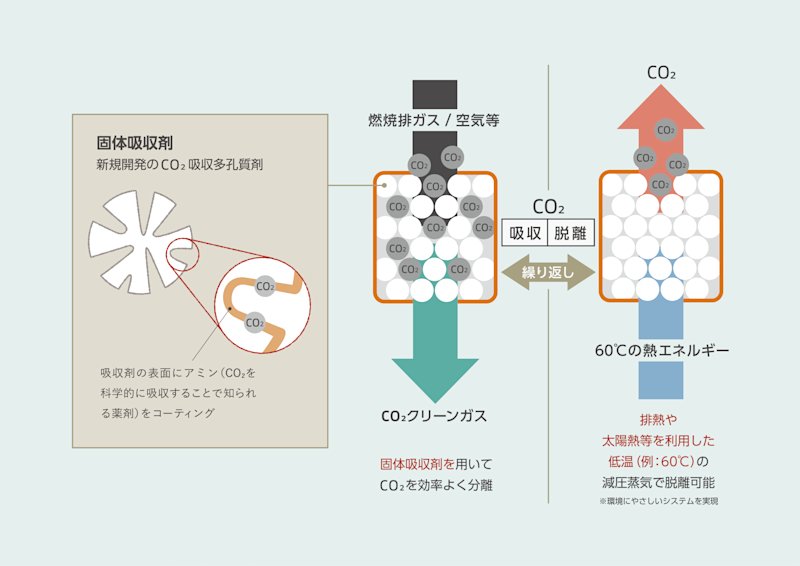

評価試験ではまず、ドライフォーク石炭火力発電所から排出される燃焼排ガスを、固体吸収剤を用いたPCC技術実証試験施設に送り込み、CO2を分離回収します。そして、CO2分離・回収後の排ガスの大気放散に、固体吸収剤由来の成分が含まれないかを分析。含まれる場合には、どのくらいの量が含まれるのか確認し、環境への影響評価を行いました。

試験に使用するのは1時間あたり約1,000立方メートルの排ガスです。川崎重工のPCCの大きな特徴として、従来は100℃以上の高温が必要とされていたCO2の脱離を60℃という低温で実現できること。これにより、発電所内の排熱を利用するなど、より低コストでのCO2回収が期待できます。

川崎重工は、この評価試験、環境影響評価で確実な成果を残し、固体吸収剤を用いたCO2分離回収技術の実用化や社会実装を進めカーボンニュートラル社会の実現に貢献していきます。

※1環境省「環境配慮型CCUS一貫実証拠点・サプライチェーン構築事業」とは

環境省におけるCCUSに係る取組のひとつ。2030年のCCUSの本格的な社会実装と環境調和の確保のため、商用化規模におけるCO2分離回収・有効利用技術等の確立とともに、脱炭素・循環型社会のモデル構築を通じ、実用展開に向けた実証拠点・サプライチェーンを実現する事を目的としている��。https://www.env.go.jp/content/000167939.pdfより

※2CCUSとは

Carbon dioxide Capture,Utilization and Storageの略。日本語では、「CO2の回収・利用・貯留」を意味する。火力発電所や工場の排気ガスや大気中に含まれるCO2を分離回収し、資源として作物生産や化学製品の製造に有効利用する、または地下の安定した地層中に貯留する技術のこと。

※3PCC (Post Combustion Capture)とは

燃焼後回収。CO2濃度が高い工場の排ガスなどからのCO2分離回収技術を指す。