2024年から川崎重工と鹿島建設は、「CO₂の回収および利用」を目的とした共同研究をスタート。川崎重工の持つDAC(Direct Air Capture)技術を、鹿島建設らが開発したCO₂吸収コンクリート「CO₂-SUICOM」(シーオーツースイコム)の製造に利用しようというこの試みが成功し、実証試験を積み重ねた結果、製造された「CO₂吸収コンクリート」が、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)で使用されることとなりました。ここでは、この取組みを牽引してきた川崎重工の奥村雄志さんと、鹿島建設の取違 剛さんにお話しを伺い、両社がどのように共同研究を進めたのか、そしてその成果について紹介します。

【カーボンニュートラルに関する用語集】

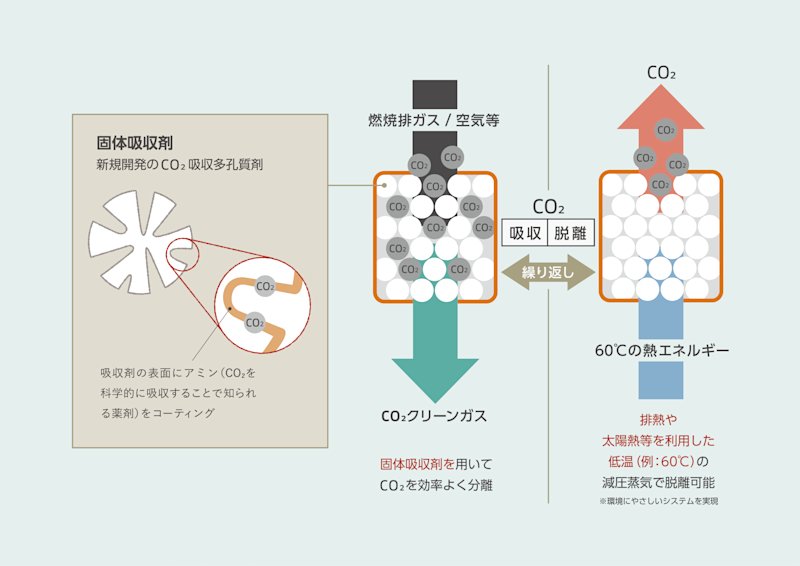

①川崎重工のDAC技術

DAC(Direct Air Capture)とは大気中のCO2を分離回収する技術。川崎重工のDAC技術は、CO2を吸収する物質であるアミンをコーティングしたビーズのような形状の「CO2固体吸収剤」を使った独自の技術である。

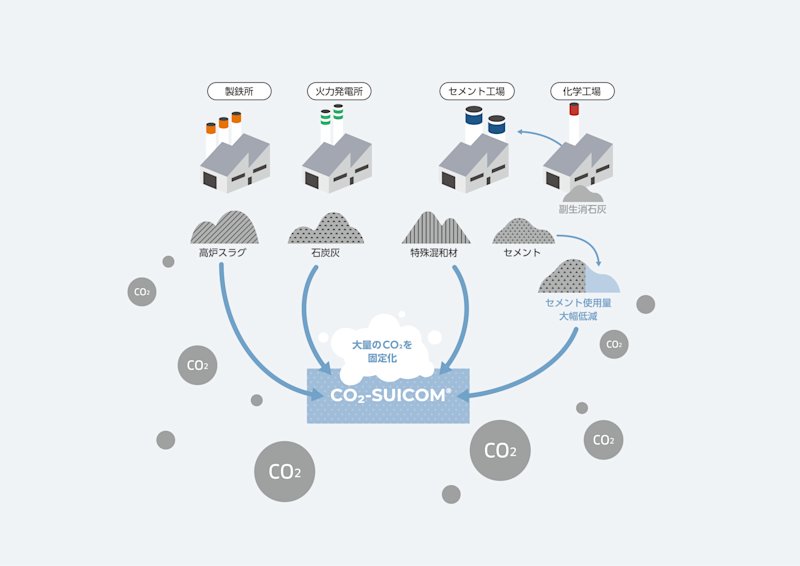

②鹿島建設のCO2-SUICOM®(シーオーツースイコム)

鹿島建設が2008年に中国電力、デンカ、ランデス3社と共同で開発した、世界初のCO2吸収コンクリート。コンクリートの主原料であるセメントは、その製造過程で大量のCO2を排出するが、CO2-SUICOM®においてはセメントの半分以上を特殊な材料などに置き換えることで、セメント製造時に排出されるCO2を大幅に削減。さらにコンクリートを固める過程で、養生槽内に送り込んだCO2を吸収・固定するため、トータルのCO2排出量をゼロ以下に抑制。いわゆるカーボンネガティブ効果が期待できる。

③CCUS

Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageのことであり、「分離・貯留したCO2を利用しよう」という取組み、技術のこと。このほかに「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)」もあり、これは「二酸化炭素回収・貯留」技術や取組みを指す。CCSでは「大気から分離したCO2を集め、地中深くに貯留・圧入する」が、CCUSでは集めたCO2を「利用して、貯留する」。このCCS、CCUSはカーボンニュートラルを実現するための注力項目として、世界各地でさまざまな技術の開発、取組みが実施されている。

川崎重工×鹿島建設 2社共同研究のきっかけは?

まずは、どのようなきっかけで2社がタッグを組み、共同研究を行うことになったのか教えてください。

2023年8月にアメリカのピッツバーグで開催された、経済産業省らが主催する「日米CCUS/カーボンリサイクルワーキンググループ」※の懇親会でたまたまで隣の席になったんです。CCUSとは、CO2回収・利用・貯留(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)する取組みや技術のこと。このワーキンググループは日米からCO2回収、利用などさまざまな技術を持つ企業が集まり、情報交換をする場でした。そこで取違さんから、「CO2-SUICOM®」のお話しを初めて詳しく伺いました。

※日本経済産業省、米国エネルギー省、米国立エネルギー技術研究所(NETL)、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)との共催で開催された会合。2022年5月に日本と米国の両閣僚間の合意として立ち上げられた「日米クリーンエネルギー・エネルギーセキュリティ・イニシアティブ(CEESI)」における協力分野の1つ。

奥村さんに、「CO2-SUICOM®」の持つ課題の一つは「CO2をどう安定的に入手するか」だとお話しすると、「私たちのDACを使って周辺の空気からCO2を回収して利用しませんか」とアイデアをいただき、なるほど、おもしろいと思いました。現状、私たちはCO2を外部から購入して使用しているのですが、「CO2-SUICOM®」にちょうどよい量のCO2を提供してくれる企業がなかなか見つかっていませんでした。そんな中で、川崎重工のDACは必要なCO2量に合わせた回収量の設備を設計できると聞いて、「これはいい組み合わせかもしれない」と感じました。

取違さんが川崎重工のDACに興味を示してくださったので、帰国後は、実現に向けて文字どおり奔走しました。私たちのDAC技術は、CO2を吸収するアミンをコーティングした固体吸収剤によって大気から直接CO2を分離回収します。この技術ではCO2濃度の高い工場排気などを使用した他社共同の実証試験はすでに進んでいたものの、大気からの実証試験は当社工場内での実施のみ。「まだ外に出したことの無い技術」ということもあり、猛スピードで共同研究の実施に�向けて準備を進めました。

川崎重工のDAC技術を利用してみたいと考えた大きな要因の一つに、「CO2がその場で回収できる」ということがあります。先にもお話しした通り「CO2-SUICOM®」の製造においては、CO2をどのように入手し、コンクリート製造工場に供給するかが大きな課題でした。この共同研究において「その場でCO2を集めてその場で利用する『CO2の地産地消』が実現できるのでは」と期待しました。

何もかも初めて……。真夏の実証試験スタート

それを経て、2024年7月にいよいよ共同研究がスタートしたのですね。実証実験はどのように進められたのですか?

「CO2-SUICOM®」は、炭酸化養生槽という装置を使ってコンクリートにCO2を吸収・固定させます。今回はこの装置と川崎重工のDAC装置を組合せたシステムを、試験会場となった香川県のコンクリート工場内に構築しました。

初めてDAC装置を外に持ち出すため私たちはコンテナを用意し、その中にDAC装置を収納して試験会場まで運びこみました。使用したDAC装置は、1日5kg以上のCO2を99%以上の高濃度で回収できるもの。搬送途中に破損していないかなどを念入りにチェックして試験会場に設置しました。そして試験会場の大気からCO2を回収して鹿島建設の炭酸化養生槽に送り込み、その中でコンクリートにCO2を吸収・固定させていきました。

真夏に試験を実施したため、気温がかなり高くなったり、台風が直撃したり。装置が壊れないか心配で、さまざまな苦難がありましたね(笑)。

本当にいろいろな意味で暑い夏でした……(笑)。私たちとしては、「何があっても必要な量のCO2を炭酸化養生漕に送り込むんだ!」という気持ちで必死に乗り切ったように思います。試験が始まると、DAC装置から送り込まれたCO2で炭酸化養生漕が大きく膨らみ、翌朝になるとそれがすっかり収縮していて。「本当にCO2がコンクリートに吸収されたんだ!」と感動しましたし、ほっとしました。

大阪・関西万博にCO2-SUICOM製の舗装ブロックが使用

製造されたCO2-SUICOM®製の舗装ブロックは、 2025年日本国際博覧会で使用されるそうですね。

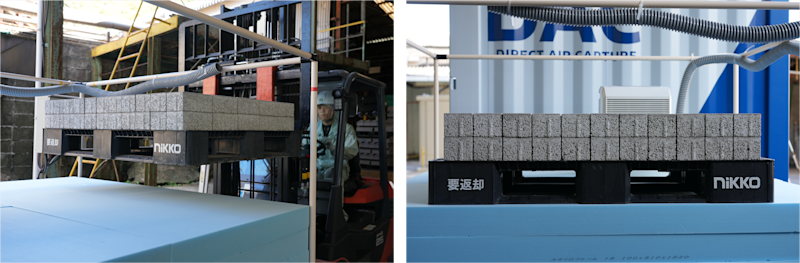

今回の実証試験では、所定のCO2固定量ならびにコンクリートとしての品質が得られることを確認しました。この結果をふまえて私たちは同様のシステムを使って「CUCO®-SUICOMブロック※」を製造。2025年日本国際博覧会の「CUCO®-SUICOMドーム(愛称:サステナドーム)」のエントランスの一部にこれを使用することが決まりました。

※NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のグリーンイノベーション基�金「CO₂を用いたコンクリートなど製造技術開発」プロジェクトにおける研究開発の一環として製造したブロック

川崎重工のDAC技術で分離・回収したCO2がコンクリートの製造に利用され、それが2025年の日本国際博覧会(大阪・関西万博)で使われている。こんなにうれしいことはありません。博覧会会場でこれを体感した人々が「CO2の分離回収、利用」に興味を持ち、日本のCCUSが活性化するきっかけになれればと考えています。

今後は、日本のカーボンマネジメントをリードしていきたい

今後、この取組みはどのように発展していくのでしょうか。お二人の展望を踏まえて教えてください。

現在日本ではカーボンニュートラル社会の実現に向けて、「CO2を分離回収する技術」と「CO2を利用する技術」がそれぞれ開発されています。しかし、その両者を結び付けるような取組みは実際にはあまりなされていなかったように思います。経済産業省からも「CO2の発生を抑えるとともに、回収して利用するCCUS、つまり『カーボンマネジメント』がこれからは重要になる」とメッセージされるように、これからは両方の技術を組み合わせた取組みが必要になっていきます。

今回のケースはまさしくこのカーボンマネジメントの実例、一つのロールモデルになれたのではないでしょうか。今後は、この取組みをもって日本のCCUS、カーボンマネジメントを先導していければいいですね。

そうですね。鹿島建設の「CO2-SUICOM®」はすでに実用化されており、その技術の中に、川崎重工のDAC技術を用いることで、まさしく取違さんが言われていた「CO2の地産地消」が可能になります。今回の実証実験で川崎重工のDAC技術は、「400 ppmという非常に希薄なCO2の濃縮が可能であり、約99%と高純度のCO2を回収することができる」という結果を残すことができました。この技術を持って、今後も各所で実証試験を積み重ね、カーボンユートラル、��カーボンマネジメントの実現に貢献していきたいと考えています。

またこれは一人の研究者としての思いですが、今までずっとCO2の研究に携わってきて今回初めて自らの研究が見える化し、「もの」を残すことができました。そのことにも喜びを感じています。今後もチームの仲間たちと一緒に、DAC技術をより広く活用していただけるよう普及の促進に力を注いでいきたいです。

対談プロフィール

川崎重工業株式会社

技術開発本部 技術研究所

エネルギーシステム研究部

奥村 雄志

「CO2分離回収技術」の開発を担当。CO2を吸収する固体吸着剤および吸着剤を利用したプロセスの開発に携わり、各種試験を実施。環境省委託事業として米国の火力発電所での実証試験を行うなど、技術の実用化、普及に力を注ぐ。

鹿島建設株式会社

技術研究所 土木材料グループ

上席研究員

取違 剛

入社以降、脱炭素一筋。4年目から「CO2-SUICOM®」を担当し、「CO₂-SUICOM®」における各種研究開発と展開を牽引。NEDOグリーンイノベーション基金のプロジェクトにて「CUCO®-SUICOMブロック」などの研究開発に取り組むなど「CO₂-SUICOM®」の実用化をリードしている。

*掲載されている所属部署名・役職は全て取材時のものです。