いかんともしがたい世界との実力の差。日本人が少々勉強したところで埋められるものではない。川崎造船所の技術が一流だと認められるようになるには、欧米の技術を徹底的に研究し、導入していかなければならなかった。そのためにあらゆる手段を尽くして、幸次郎は世界と渡り合っていく。

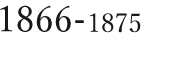

1866年1月17日、薩摩の地にて松方幸次郎は生を受けた。父親は、明治時代に2度も総理大臣に任命された松方正義。幸次郎は、その華麗なる松方家の家系であったことから周囲からは“神童”と目されていた。しかし、幼年期はかなり腕白で、高い所から無茶な飛び降りをしてアキレス腱を切ったという逸話も残されている。一方、勉学や身体の鍛錬も決して怠ることはなかった。勇気のあることが男の証明という薩摩の風土の中でもまれながら、幸次郎は気骨のある青年へとどんどん成長していく。しかし、豪傑な性格が失われることはなく、上京の道すがらに訪れた宿では「いびきがうるそうて眠れん」と中庭の石を別の客の口の中に詰め込んだという「石詰め事件」も語り草になっている。

当時の時代背景

エジプト北東部にある地中海と紅海を結ぶスエズ運河が開通した。スエズ運河は国際物流に大きな影響を与えた。

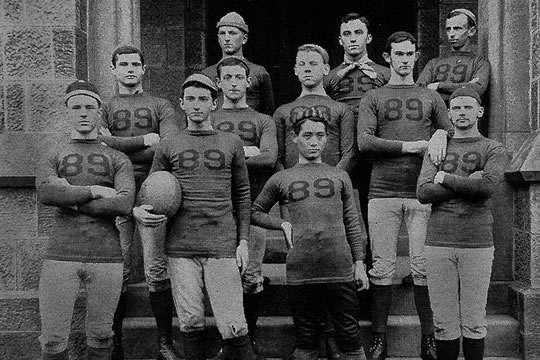

ラトガーズ大学アメリカンフットボール部

幸次郎は憧れの東京大学予備門へと進学を果たしたが、彼が満足することはなかった。外国に滞在している二人の兄から届く手紙。そこから読み取れるヨーロッパの教育レベルの高さ。幸次郎は「このまま日本にいたのでは到底勝てん」と考えるようになる。意を決した幸次郎は、父正義にアメリカ留学を願い出た。そして、アメリカにあるラトガーズ大学に入学を果たしたのだ。しかし入学2年目にして早くも留学生活に疑問を感じ始める。「世界の流れを素早く掴むには外交官の道しかない。

しかし、ラトガーズ大学には外交官に必要な『法学』を学ぶ学部がない」そう思った幸次郎は、すぐにエール大学への編入を決心する。そして見事合格。編入後、幸次郎は異例ともいえる速さで学士号取得を果たした。大学院に進んでからも一年目で修士号、二年目で博士号とトントン拍子で学位を取得するほどに幸次郎の優等生ぶりは確かなものであった。

当時の時代背景

アメリカ合衆国の誕生100周年を記念して、フランスから寄贈された自由の女神がニューヨークに建てられた。右手にはトーチ、左手には独立宣言の日を記した銘板を持ち 、それぞれが自由と独立の象徴であることを表している。

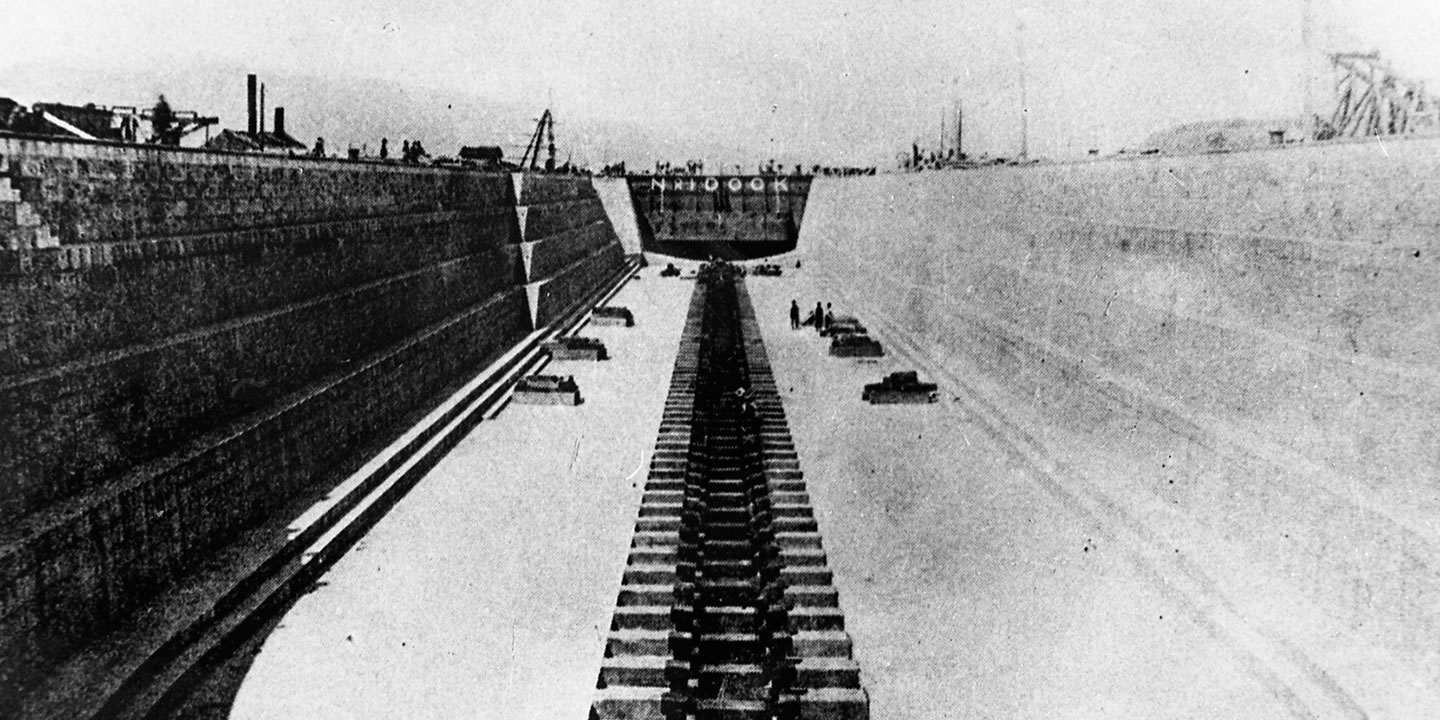

神戸工場 第1ドック

1894年、川崎造船所の創業者である川崎正蔵は、個人経営の限界を感じ株式会社化を決意した。その初代経営者に選ばれたのが、留学を終えグローバルな視点を会得した幸次郎だった。就任後、幸次郎は乾ドックの建設にとりかかる。しかし、それは日本の造船史上、空前絶後の難工事となった。原因となったのは岩盤層。地盤調査時、建設に必要な岩盤はあると判定されていたが、再調査した結果、それは単なる破片に過ぎないことが判明したのだ。

岩盤のない軟弱な地盤では、杭を打ち込んだだけでも地下水が噴き出していった。排水のためのダム建設には、当時では革新的ともいえる手法が導入されたが、それもまた失敗に終わる。責任を感じた幸次郎は辞表を用意した。しかし正蔵からの励ましを受け、諦めずに工事を続行した。その後、様々な苦難を乗り越え、1902年、正蔵の悲願でもあった乾ドックが完成する。

当時の時代背景

世界的なスポーツ大会である近代オリンピックの記念すべき第一回大会がギリシャのアテネで開催された。シンボルとなっている五つの重なり合う輪は、世界5大陸を表しており、平和への発展という願いが込められている。

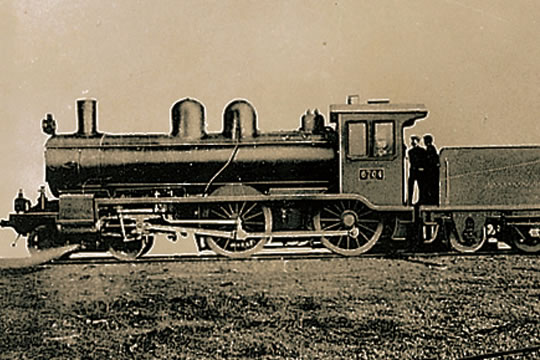

国産化第1号蒸気機関車

日露戦争でロシアに勝利した日本は、終戦翌年に「鉄道国有法」を公布する。そして全国17の私設鉄道を買収し、国鉄への一本化を進めた。その背景にあったのは富国強兵に基づく輸送力の増強とされていた。しかし、実際には戦時外積の担保にしようという苦しい台所事情もあったという。幸次郎がこうした国の動きを傍観しているはずもなかった。公布からわずか二か月後、鉄道車両製造への進出を決めると、神戸の運河沿岸に車両工場を建設。そして4年後には国産第1号の蒸気機関車を生産した。その性能は極めて優秀で、鉄道院から寄せられた一文には「その成績良好にして外国製に比し遜色なきのみならず」という一節が見られた。1971年までに合計3,000両を超す蒸気機関車が川崎の車両工場から生産され、日本の鉄道の普及に大きく貢献した。

当時の時代背景

日本とロシアとの間で戦争が勃発。満州や日本海などを舞台に数多くの激戦が行われ、最終的にアメリカ合衆国の仲裁のもと、両国はポーツマス条約を締結した。しかし、賠償金の支払いがなかったことなどから国内で暴動が相次ぎ治安が悪化する原因ともなった。

戦艦「榛名」

世界的な軍備拡張の流れを受け、海軍は川崎造船所との間に超弩級巡洋戦艦「榛名(はるな)」の建造契約を交わした。しかし、求められた納期が極めて短く、多くの人手を持ってしても間に合うかわからないという状況が続いた。そんな中、幸次郎が問題視したのがクレーン頂上部の作業。転落の危険を伴う過酷な現場に対して幸次郎は「このペースで作業していては事故が多発する。安全を無視してまで働かすわけにはいかん」とやむなく工事のスローダウンを指示した。だが、事態は幸次郎の思いもよらぬ展開をみせた。

労働時間を短縮したことで、逆に作業の効率が上がったのだ。その後、榛名の建造は海軍の完成予想時期を遥かに上回る早さで完了した。このスピード建造は欧米でも大きく取り上げられ、川崎の名は一躍、世界の造船界に知れ渡った。

当時の時代背景

辛亥革命の結果、清朝に代わり孫文を臨時大総統として南京を首都とする中華民国が建てられた。しかし、この時点では北京に清朝が存続しており、南北に政府が並存する状況にあった。以降、統一を図る政府同士の戦いが激烈化していくことになる。

川崎造船所社員が使ったパスポート

幸次郎は、日本と欧米との力量差を感じていた。川崎造船所を世界一流にしたいと願うが、社員一人ひとりのレベルが到底敵わないことを痛感していたのだ。幸次郎は幹部社員たちに「欧米技術を心底尊敬し、導入せねば道は開けん」と説明した。そして、技術者たちに海外への出張を命じたのである。欧米の技術を目の当たりにした技術者たちは、帰国後すぐに部下や同僚に話をしてまわった。その光景は正に「自分たちより優れたものを知ったとき、人は驚き、新たな情熱を抱く」という幸次郎の考え通りであった。こうして幸次郎の社員育成方針が徐々に固まっていった。次の一手として打ち出されたのが、社内の職人たち向けに考えられた「奨学金制度」。技術会得のために勤務外での通学を許可し、成績優秀者に対する奨学金制度を考案したのである。その結果、入学希望者は殺到。さらに卒業生の仕事ぶりは明らかに向上した。単純ミスは激減され、勘や経験に頼らない論理的な作業が行われるようになった。幸次郎のアイデアによって社員は世界と肩を並べる技術者へと成長していったのである。

当時の時代背景

パナマ中央部に太平洋と大西洋を結ぶパナマ運河が開通した。パナマ運河はその立地から、交通や軍事戦略上きわめて重要な航路となった。

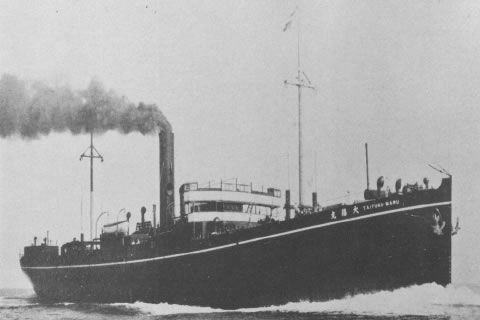

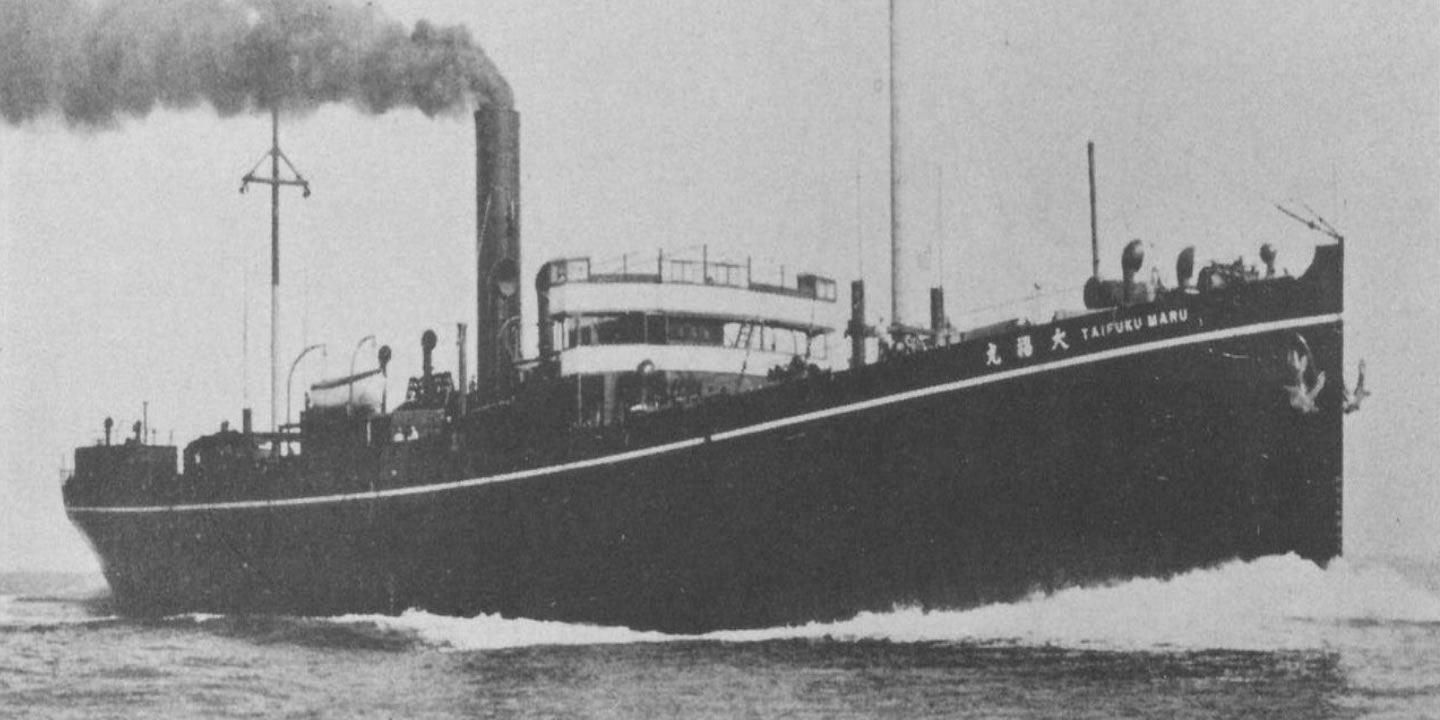

巨利を生んだストックボート

日頃から幸次郎は英字新聞を読み、欧州情報を蓄えていた。そして、世界大戦の勃発により鉄鋼の確保が困難になることを予め予測していたのである。幸次郎は、鉄と名のつくものはすべて買っておくよう購買課長に命じた。さらにその鉄を使って、注文が入る前からあらかじめ船を建造しておく「ストックボート」という前代未聞の造船経営を始めた。株主総会では抗議の嵐であったが、幸次郎の予想通り、開戦と共に海軍からの発注が殺到した。

前例のないストックボート構想は順調に進むと思われたが、鉄鋼の蓄えが底を尽き始め、川崎造船所のみならず海軍も頭を抱え始めていた。そんな土壇場で幸次郎が打ち出した新たな計画、それが製鉄工場の建設計画だった。鉄が無いならば作ればいいという考えの元、製鉄所は稼働を始めた。同時に、アメリカ政府に対しても鋼材輸出を再開してもらえるよう交渉を重ねるなどの対策を講じる。こうして幸次郎は、見事に日本の鉄鋼不足問題を解決してみせたのだ。

当時の時代背景

オーストリア皇太子フランツ・フェルディナント大公夫妻が、サラエボでセルビア人青年によって暗殺される事件が起きた。この事件をきっかけとして第一世界大戦が勃発する。

当社初の航空機(乙式一型偵察機)

第一次世界大戦の行方が混沌とする中、幸次郎はイギリスでの生活を送っていた。日本へ帰ろうとしていた矢先、ドイツ軍の長距離爆撃機によってロンドンが空襲にさらされたのである。しかし、幸次郎は恐怖を感じるよりもまず「これからは空の時代だ」と新規事業開拓に考えを巡らせていた。そしてすぐさま生産体制を整えるよう打電したという。さらに同じ頃、欧米での車の急増に着目し、幸次郎は造機設計部に自動車部門も新設させた。こうした経営の多角化は、いずれ起きると予見した戦後不況に対する施策であった。社員の解雇をせずに乗りきる、そして経営基盤を安定させる。幸次郎のそうした思いが、現在における国際競争力の礎にもなっている。

時代が急速に進歩する一方で、幸次郎は「二頭立て馬車」をずっと愛用し続けた。当時、日本国内で馬車を日常的に使うことは、極めて少なかった。ほかの事業家が車を所有し始めても決して意に介さず、馬車での通勤を選んだという。二頭立て馬車は神戸時代の幸次郎の代名詞でもあった。

当時の時代背景

ドイツと連合国との間で休戦協定が締結された。この協定は実質的に第一次世界大戦を終戦させ、参戦諸国では締結日を戦没者追悼の日として定めている国もある。

「8時間労働発祥之地」の碑

第一次世界大戦後、物価は高騰。一方、賃金がまったく上昇しなかったため多くの市民が困窮した生活状況に陥っていた。川崎造船所の技術者たちにもその波は押し寄せ、連日のように賃上げ要求が届いたという。

そして、ついにはストライキを示唆する要求も届いてしまった。しかし、幸次郎は動じることなく労いの言葉を返し「日給は従来の10時間分と同額のまま、就業時間を8時間に改正する」と宣言をした。技術者たちの表情には一瞬戸惑いの色が浮かんだが、実質的には賃上げ同様の内容。納得した技術者たちはストライキも賃上げ要求もしなくなった。この8時間労働制の実施は、労働界に強烈なインパクトを与えた。そして造船・鉄鋼業界において、8時間労働制は日本中にどんどん広がっていったのである。

当時の時代背景

第一次世界大戦後、戦後処理のための講和会議がパリで開かれた。ドイツと連合国との間で結ばれたヴェルサイユ条約は、戦後の国際関係を規定する意味でも重要な取り決めとなった。

孫たちに囲まれる晩年の幸次郎

真珠湾攻撃が開始された1941年、欧米の実情に明るい幸次郎はこの戦争を「無謀である」と批判した。欧米のズバ抜けた生産力及び技術力を知っていたからこその意見であった。しかし、幸次郎の真骨頂ともいえる歯に衣着せぬ物言いは、これが最後となる。1949年、幸次郎は病に倒れ、次第に体力も衰えていった。そして1950年6月24日、幸次郎は84年7ヶ月の生涯に幕を下ろした。葬儀には縁者や知人が溢れるほど集まり、幸次郎の人柄が反映されたのか、会場は終始、明るい空気に包まれていたという。

1939年、川崎造船所は社名を川崎重工業株式会社と変更し、新たなスタートを切った。その後、事業拡大はさらに進み、戦後日本の高度成長を支えながら、夢見た世界一流の企業へと発展していったのである。

当時の時代背景

アメリカ、イギリスを中心とする連合国と日本との間で戦争が勃発。そして1945年、無条件降伏などを求めるポツダム宣言を日本が受諾することで終結した。